계절은 어김없이 찾아온다. 갑자기 쌀쌀해진 날씨에 시민들은 장롱 속 외투를 꺼내 입기 바쁘다. 버X리 코트를 입고 낙엽을 밟으며 '시몬'을 읊어댄다면 시월의 풍경으로는 딱이겠지만 다가올 혹한에 대한 걱정이 앞서는 것이 현실이다. 낙엽 밟는 소리를 즐기고 낙엽을 태우니 커피향을 생각나는 그런 낭만일랑 배부른 사치로 느껴지는 요즘이다.

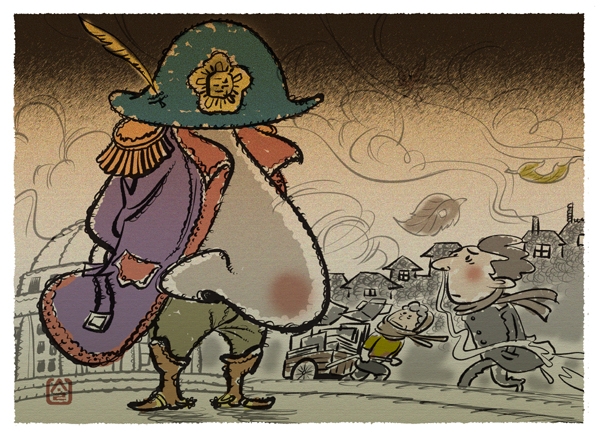

니콜라이 고골의 단편소설 <외투>의 줄거리를 더듬어 보자. 강도에게 빼앗긴 새 외투를 찾아 동분서주 하는 어느 '찌질한' 말단 공무원의 이야기다. 갖은 노력에도 불구하고 외투를 찾는데 실패한 주인공은 결국 병을 얻어 죽게 되는데, 얼마나 한이 맺혔는지 죽어서도 행인들의 외투를 빼앗는 유령이 된다. 그에게 외투는 옷가지 정도가 아닌 더 큰 의미였을 것이다. 요즘 유행하는 '일점호화주의'나 '소확행' 그 이상, 그러니까 '마이 프레셔스(반지의 제왕)' 정도가 아니었을까.

고골의 다른 단편인 <코>의 플롯은 얼핏 유사하지만 전개와 결론은 다르다. 결혼을 앞둔 어느날 사라진 코를 찾아 나서는 말단 장교의 이야기. <외투>와는 다르게 여기서는 잃어버린 코를 찾기는 찾는다(사실 만난다는 표현이 옳을 것이다). 그러나 애써 찾은 그 코는 감히 넘보기 힘든 '고위직 계급'이 되어 있다. 심지어 주인공을 비웃고 무시하기까지 한다. 주인공은 를 포기하고 그냥 살기로 한다. 여기에서 코는 '이루고 싶은 꿈' 그러니까 권위와 허세가 응축된 '신분 상승'으로 해석된다.

우리는 곤란한 사정을 겪고 의욕을 잃은 모습을 '코가 쑥 빠졌다'고 표현한다. 다른 일을 살필 겨를도 없는 절박한 사정을 빗대어 '내 코가 석자'라고 한다. 코가 빠질 지경으로 맥이 풀렸고 콧물이 석자나 될 정도로 흘러내리니 닦아내든 들이마시든 수습해야 하는 절박한 상황인 것이다.

그런데 고관대작님들의 사정은 다른 모양이다. 그들이 걸친 외투는 참으로 따뜻하고 휘황찬란하다. 코는 클레오파트라 처럼 기고만장하고 피노키오처럼 날마다 자라난다. 뱀처럼 날름거리는 혀와 함께. 그러하니 한탄이 절로 나온다.

"높으신 나리들이여, 너는 눈부지시만 나는 '콧물'겹구나."