대한민국이 무너지는 박근혜 표 창조경제와 함께 내려앉고 있다

박근혜 대통령이 정부 부처까지 신설하면서 추진했던 창조경제가 사실상 폐기 수순으로 접어들었다.

2012년 대선 유세 도중, 박근혜 후보는 창조경제라는 용어를 처음 사용했다. 그러나 당시 창조경제가 무엇인지, 기존의 벤처기업 활성화와 어떻게 다른지, 또 어떤 가치를 지니는지 아는 사람은 없었다. 대통령 자신까지 포함해서 말이다.

대통령에 당선된 후, 창조경제에 대한 공약은 ‘미래창조과학부’라는 부처의 신설로 이어졌지만, 미래창조과학부 장관을 포함, 지금까지도 창조경제의 실체를 정확히 아는 사람은 없다.

하지만 모든 경제부처가 내놓은 정책에는 어떤 식으로든 ‘창조’라는 용어가 들어가 있다. 기획재정부의 ‘벤처・창업 활성화를 통한 창조경제’, 고용노동부의 ‘창조경제를 통한 일자리 창출’ 등의 구호가 그런 것들이다.

물론, 2014년 9월부터 창조경제를 구현할 창조경제혁신센터가 전국 18개소에 자리를 잡았으니, 창조경제가 완전히 이름뿐인 정책은 아니다. 그러나 창조경제혁신센터의 내막을 들여다보면 한숨이 절로 나온다.

창조경제혁신센터가 개장한 2015년, 전체 운영비는 1,000억 원을 상회했지만, 2016년에는 731억 원으로 감소했고, 내년에는 정부 예산 472억5,000만 원이 책정되어 있다.

그런데 2015년 운영비 중 기업은 53%를 정부와 지방자치단체는 47%를 부담했으나, 2016년에는 기업이 22%, 정부가 78%를 부담했으며, 2016년 운영비는 정부 예산만 짜여 있을 뿐, 기업들은 추가 지원을 망설이고 있다. 지자체의 경우도 마찬가지라서, 서울시의 경우 내년도 센터 관련 예산을 20억 원으로 편성했다가 전액 삭감하기도 했다.

이처럼 기업과 지방자치단체가 창조경제혁신센터 지원을 꺼리는 이유는 애초 출범 당시부터 연속성이 결여된 사업이라는 우려가 제기되었으며, 그 우려가 현실로 드러나고 있기 때문이라는 분석이다.

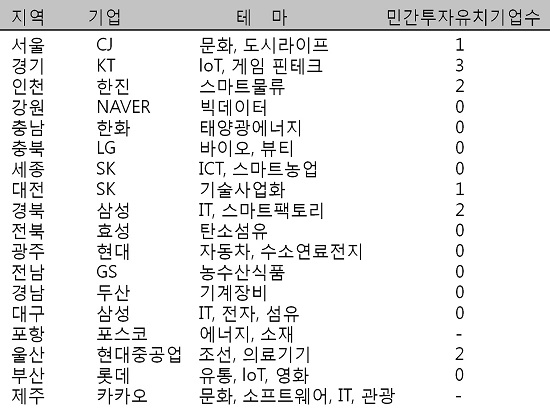

실제로 각 기업과 테마는 기업의 강점과 선호에 따른 연결이 아니라, 마치 개발독재시절처럼 정부가 사업 분야를 일방적으로 지정해 배정한 것이었다. 이처럼 특화 분야가 중심이 되지 않은 일방적 짝짓기로 인해 기업들이 적절한 사업을 찾지 못했고, 이는 신규창업자들이 특정 센터로 몰리는 결과를 낳았다.

창조경제혁신센터 입주기업들의 미래가 불투명한 것도 영향 중 하나이다. 위 표에 명시되어 있는 민간투자유치기업수를 보면 투자자들이 입주기업들의 미래를 어떻게 판단하고 있는지 단적으로 알 수 있다.

거기에 18개 센터의 홈페이지 구축사업을 따낸 유라이크커뮤니케이션즈라는 업체가 문화계 황태자로 군림했던 차은택씨 측근이 세운 회사이고, 그 회사가 설립한 지 한 달 만에 수의계약으로 3억4,000만 원 규모의 계약을 따냈다는 것도 센터의 어두운 미래를 앞당기고 있다.

한때 이명박 정부의 ‘녹색성장’이 우리 경제 전반에 회자된 적이 있다. 녹색성장은 4대강사업과 로봇 물고기 이후 정관계에서는 사용해서는 안 되는 금기어가 되어버렸다. 실체 없는 녹색성장의 폐해는 창조경제로 옮아갔고, 이제 창조경제의 운명도 녹색성장의 운명과 궤를 함께할 것으로 관측된다.

“아무것도 하지 마라”는 100만 촛불의 함성이 괜한 소리가 아니었음이 창조경제혁신센터의 수치로 드러나고 있다. 미사여구에 현혹된 대한민국이 무너지는 박근혜 표 창조경제와 함께 내려앉고 있다.