‘경제구조 저탄소 모델 전환’, 세계적 추세

건설부문 에너지 소비・온실가스 배출 최다

서울 온실가스 배출량, 건물이 66.5% 차지

민간아파트, 6월부터 제로에너지설계 의무

ZEB...태양광 패널 등 활용 에너지 자급자족

업계, ‘공사비 증가 우려’ vs ‘신성장 산업’

경제구조를 저탄소 모델로 전환하는 세계적인 추세에 따라 공공 건축물에 한해 제로에너지빌딩(ZEB) 인증 의무화 제도를 시행 중인 우리 정부가 오는 6월부터 1000㎡ 이상, 30가구 이상 아파트를 비롯한 민간 건축물을 의무화 대상에 포함시킨다.

다만, 건설부동산 경기 침체 여파와 과도한 규제에 대한 우려로 의무화 기준을 ‘5등급’에서 ‘5등급 수준’으로 완화하지만, 건설업계에서는 공사비 추가 부담에 대한 우려가 터져 나온다. ‘탄소 저감’이라는 세계적 추세와 건설・부동산 경기 침체 사이에 ZEB 인증 의무화제도가 놓여 있다.

민간아파트 ZEB 인증 의무화, 6월 시행

12일 국토교통부는 공공 건축물에 이어 오는 6월부터 연면적 1000㎡ 이상 민간 건축물과 30가구 이상 공동주택(아파트・다세대주택・연립주택 등)을 대상으로 에너지 부하와 생산량 등을 평가하는 ‘제로에너지빌딩(ZEB) 인증 의무화제도’를 시행한다고 밝혔다.

“제로에너지 건축물 인증은 각 설계요소에 대한 전체 건물 시뮬레이션을 통해 건축물 에너지 효율을 평가하고 인증하는 제도다.” -박덕준 한국건설생활환경시험연구원 제로에너지빌딩센터장-

제로에너지 건축물은 태양광・지열 등을 이용하는 신재생 에너지 시설이나 단열・환기 성능을 높이는 에너지 관리시스템을 설치해 에너지를 자체 생산함으로써 에너지 사용 효율을 극대화한 건축물을 말한다. 건물의 소비 에너지와 생산 에너지 합이 제로(0)가 되는 건축물을 지향한다.

ZEB 의무화 배경은 ‘경제구조 저탄소 모델 전환’

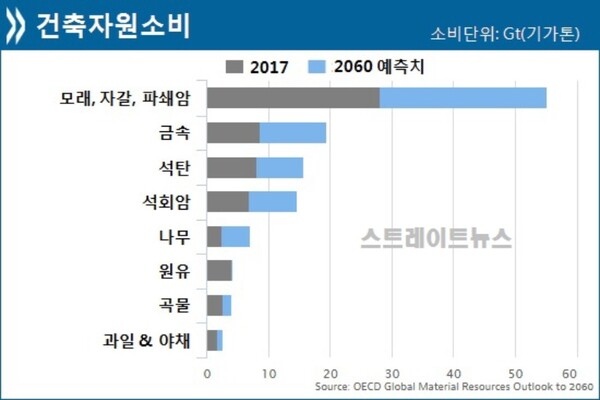

ZEB 인증 의무화 제도의 배경에는 인간 활동에 의한 기후변화, 즉 6대 온실가스(GHG; 이산화탄소, 메테인, 아산화질소, 과불화탄소, 수소불화탄소, 육불화황)에 의한 지구온난화가 있다. 경제협력개발기구(OECD)는 ‘2060년 전 지구적 원료 자원 전망’ 시사보고서에서 2011년 79Gt(기가톤)이던 자원 사용량이 세계 인구가 100억명이 되는 2060년이면 167Gt까지 증가할 것으로 전망했다.

프랑스 과학자 장-밥티스트 푸리에가 온실가스를 최초로 언급한 지 올해로 196년, 유엔환경계획(UNEP)과 세계기상기구(WMO)는 이 문제를 해결하기 위해 ‘정부간기후변화협의체(IPCC)’를 발족시켰고, 유엔기후변화협약(UNFCCC)이 체결됐으며, 유엔기후변화협약은 ‘교토의정서(Kyoto protocol)’와 ‘파리기후변화협약(PCCA)’을 채택하며 온실가스 배출량 감축을 위해 노력해 왔다.

그러나 온실가스 배출의 주요 주범 중 한 곳인 미국은 2001년 조지 부시 전 대통령이 교토의정서를 탈퇴한 데 이어 초선 트럼프 대통령까지 “미국 국익에 도움이 되지 않는다”며 파리기후변화협약에서 탈퇴했다. 이후 바이든 전 대통령이 다시 가입했지만, 재선 트럼프 대통령은 당선되자마자 또다시 탈퇴해 버렸다.

OECD가 제시한 해결방안의 핵심은 ‘경제구조의 저탄소 모델 전환’이다. 그리고 건설은 세계적으로 가장 많은 에너지를 소비하고 온실가스 배출량도 상대적으로 많은 분야다.

OECD의 위 보고서에 따르면, 대부분 건설현장에서 사용하는 모래와 자갈, 석회암, 파쇄석과 같은 비금속 광물의 경우, Gt(기가톤) 단위로 대량 소비되는 자원 총량의 절반 이상을 차지한다. 서울연구원에 의하면, 서울의 온실가스 배출량 중 건물 부문이 차지하는 비율은 무려 66.5%다(2021년). 이상이 ZEB 인증 의무화제도가 필요한 배경이다.

1000㎡・30가구 이상 아파트 ‘5등급 수준’ 적용

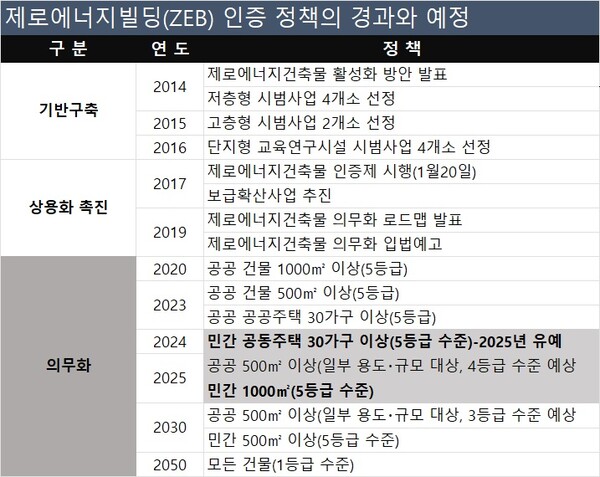

세계는 ‘2030 국가 온실가스 감축계획(2030 NDC)’ 하에 2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 줄이기 위해 노력해 오고 있다. 한국도 2019년 6월 ZEB 단계적 의무화 관련 로드맵을 발표하고 구체적인 실행에 들어갔다. 정부의 ‘2050 탄소중립 시나리오’에 따르면, 건축물 부문은 2050년까지 탄소배출을 2018년의 88.1%로 줄여야 하고, 이는 한국이 세계 각국에 내놓은 약속이다.

우리 ZEB 정책은 기반구축 단계(2014~2016년)와 상용화 촉진 단계(2017~2019년)를 지나 의무화 단계(2020~2050년)에 들어서 있으며, 정부는 500㎡ 이상 공공 건축물과 30가구 이상 공공 공동주택에 5등급 의무를 부과하고 있다.

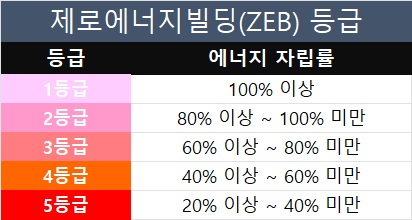

ZEB 등급은 단위면적당 에너지 소비량 대비 생산량 비율인 ‘에너지 자립률’에 따라 1~5등급으로 나뉜다. 5등급 인증을 받으려면 ‘에너지 자립률 20% 이상~40% 미만’에 더해서 에너지 효율 인증등급 1++ 이상과 건축물에너지관리시스템(BEMS) 설치 등이 필요하며, 아파트의 경우 고성능 단열재・창호뿐 아니라, 옥상과 벽면 태양광 시설 설치가 필수적이다.

올해부터는 500㎡ 이상 공공 건축물의 경우 5등급에서 ‘4등급 수준(예상)’으로 인증 의무화 조건이 더 강화되고, 민간 부문도 1000㎡ 이상 건축물과 30가구 이상 공동주택이 인증 의무화 대상에 포함된다.

다만, 민간 부문의 설계 기준은 건설・부동산 경기 장기 침체 여파와 과도한 규제 우려로 ‘5등급’이 아닌 ‘5등급 수준’으로 완화됐다. 이와 관련, 국토교통부 관계자는 “ZEB 인증을 민간 건축물까지 의무화하면 과도한 규제가 될 수 있다고 판단해 설계기준을 강화하는 방향으로 정했다”고 밝혔다.

설계기준과 관련, 정부는 ‘에너지 성능지표 설계기준’을 강화해 올해 하반기 중 고시하기로 했다. 한국에너지공단에 따르면 ‘5등급 수준’의 설계기준은 5등급의 80~90% 정도, 에너지 자립률은 13~14% 수준이 될 것으로 전망된다.

그러나 설계기준이 완화되더라도 공공 500㎡・민간 1000㎡ 이상, 30가구 이상이라면 어떤 건물이든 건축 시 13~14% 수준의 에너지 자립률을 확보해야 한다. 건설업계에는 그만큼 공사 원가 상승 부담으로 작용한다.

ZEB...위기의 중첩일까, 신시장 기회일까?

건설업계는 ZEB 인증 의무화제도의 에너지 자립률이 최소 20%에서 14% 수준으로 완화된 점은 다행이라면서도, 원자재 값과 인건비 상승에 따른 공사비 급등, (악성) 미분양 적체로 인한 재무구조 악화 등으로 가뜩이나 어려운 업황에 비용 부담으로 작용할 것이라며 우려한다.

한국건설산업연구원의 예측에 따르면, 공동주택 공사 비용이 최대 8%까지 상승할 수 있다. 국토교통부도 전용 84㎡형 아파트 기준, 가구당 130만원가량의 공사비가 인상될 것으로 추정한다.

이와 관련, 대한건축학회 관계자는 “현장에서 판단하는 추가 비용은 다르다. 1등급 인증을 받으려면 공사비가 기존보다 두 배 가까이 오를 수 있다. 5등급의 경우 못해도 20~30%의 추가 비용이 들어갈 것으로 본다”며 우려했다.

현재 업계의 최소 추가 비용 추정치는 가구당 260만원 수준이다. 설계기준이 5등급이 아닌 ‘5등급 수준’이라도 아파트 분양가 인상은 피할 수 없게 된 셈이다.

하지만 ZEB 인증 의무화제도를 새로운 사업 기회 창출이 가능한 신시장으로 봐야 한다는 주장도 있다. 정부가 ZEB 등급에 따라 △용적률과 건물 높이 등의 건축기준 최대 15% 완화, △기반시설 기부채납 부담 경감, △신재생 에너지 설치 보조금 및 에너지 이용 합리화자금 지원, △세제 혜택 등의 인센티브를 제공할 계획이라서다.

국토교통부는 ZEB 인증 의무화 로드맵이 100% 완료될 경우, 이 분야 시장이 2030년 100조원, 2050년 180조원까지 확장될 것으로 추정한다. 대형 건설사들도 신사업 확보 차원에서 시장에 뛰어들 채비를 하고 있다.

시공능력평가 2위 현대건설은 ‘그린스마트 이노베이션센터’를 설립해 에너지 절감기술을 개발하고 있다. 시평 8위 롯데건설은 지난해 12월 태양광 패널 외장재인 ‘건물일체형 태양광발전시스템(BIPV)’과 배터리 격인 ‘바나듐 이온 베터리 저장장치’를 잠원동 사옥에 적용해 시험운용에 들어갔고, 물 대신 이산화탄소와 반응해 굳는 ‘이산화탄소 반응경화 시멘트’도 개발했다.

각 국가별, 기업별로 탄소배출권을 사고파는 시대다. 이산화탄소를 비롯한 6대 온실가스 저감 추세는 거스를 수 없는 대세이고, 한국 역시 세계적인 추세에 발맞춘 정책을 시행 중이다. 제로에너지빌딩(ZEB) 인증 의무화제도는 장기 침체 터널에 갇힌 우리 건설업계에 위기일까, 기회일까? 그리고 그 선택의 주체는 정부일까, 각 건설사일까?

[스트레이트뉴스 김태현 선임기자]