원안위, 아직도 ‘준비 중’…"대한민국 원자력 경쟁력 골든타임 놓친다”

대한민국이 야심 차게 추진 중인 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 사업이 규제 공백에 가로막혀 표류하고 있다.

정부는 2028년까지 표준설계인가 획득을 목표로 내걸었지만 정작 인허가를 담당하는 원자력안전위원회(원안위)는 아직 ‘계획 수립 단계’에 머물러 있다. 기술은 달리는데, 규제는 제자리다.

30일 국정감사에서 최형두 의원(국민의힘)은 “세계는 SMR을 미래 에너지 안보의 축으로 보고 과감히 규제를 혁신하는데 우리 원안위는 ‘준비 중’이라는 말만 되풀이하고 있다. 이대로면 한국형 SMR은 이름만 ‘소형’인 ‘작은 대형원전’으로 전락할 것”이라고 강하게 질타했다.

최 의원은 “SMR은 구조와 안전 개념이 대형 원전과 완전히 다르다. 법에 없는 것은 할 수 없다는 원안위의 태도가 기술 발전의 가장 큰 걸림돌”이라고 지적했다.

SMR은 자연순환 냉각, 모듈화 시공, 피동안전계통 등 첨단 안전기술이 적용된 차세대 원자로다.

그러나 기존 경수로 중심의 기준을 그대로 적용할 경우 SMR의 기술적 강점은 사실상 무력화된다. 안전성도, 경제성도 잃는 셈이다.

최 의원은 “원안위가 기술혁신의 동반자가 아닌 단순 심사관에 머문다면 2028년 설계인가 목표는 불가능하다. 지금이 바로 규제혁신의 골든타임”이라고 강조했다.

현재 원안위는 경수로형 SMR을 전제로 한 심사체계조차 완비하지 못한 상태다.

특히 고온가스로, 용융염냉각로, 소듐냉각고속로 등 비(非)경수로형 SMR에 대한 인허가 기준은 사실상 전무하다.

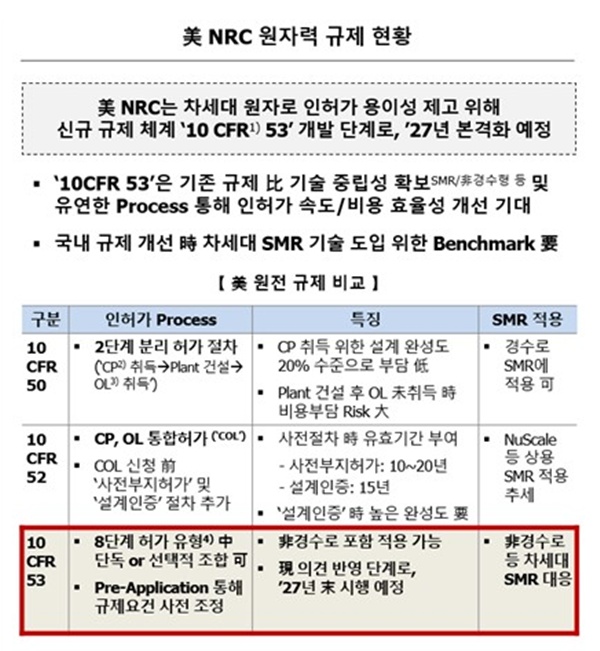

반면 미국·영국 등 주요국은 이미 차세대 SMR에 대한 건설 인허가와 맞춤형 규제 지침을 마련해 상용화 단계에 들어섰다.

미국 원자력규제위원회(NRC)는 지난해 뉴스케일 SMR 설계 인증을 승인했고, 카이로스파워와 내추라 리소스 등 신형 프로젝트에도 건설허가를 부여했다.

미국은 성능기반 안전규제 체계를 도입해 비상대응구역(EPZ)을 대형원전의 10분의 1 수준(200~300m)으로 줄이는 등 기술특성에 맞는 유연한 제도를 정착시켰다.

국내 연구에 따르면 SMR 부지 선정에만 12년 이상이 소요될 것으로 전망된다.

여기에 인허가 절차까지 이어질 경우 규제 기준이 정립되지 않은 현 체제에서는 전체 일정이 사실상 예측 불가다.

최 의원은 “부지 선정은 주민 수용성과 환경단체의 반발 등 사회적 요인이 복합적으로 얽혀 있다. 규제 불확실성까지 겹치면 사업 전체가 지연될 수밖에 없다”고 경고했다.

그는 “지금처럼 규제 로드맵이 불투명하다면 SMR 건설 부지조차 확보하지 못한 채 2030년대 세계 시장에서 완전히 뒤처질 것”이라고 말했다.

최 의원은 또 “원안위는 ‘준비 중’이라는 답변을 반복할 때가 아니다. 올해 말까지 별도 SMR 심사지침을 확정하고 2026년 표준설계인가 신청 전까지 전담심사체계를 완비해야 한다. 또한 비경수로형 원자로 인허가 기준도 조속히 마련해야 한다”고 촉구했다.

이어 “미국은 규제를 기술 발전의 발판으로 삼고 있다. 우리 원안위도 산업의 발목을 잡는 기관이 아니라 미래 기술을 키우는 ‘규제 파트너’로 바뀌어야 한다”고 강조했다.

SMR은 에너지 안보와 탄소중립, 기술주권이 걸린 국가 전략산업으로 평가된다.

특히 창원, 울산, 부산 등 원전 기자재 산업 기반을 갖춘 지역경제에는 새로운 성장 동력이 될 수 있다.

원전 부품·소재 기업의 일자리 확대와 지역대학 연구 생태계 활성화 등 연관 효과도 크다.

최 의원은 “SMR은 단순한 원전이 아니다. 대한민국의 기술 자존심이자 지역경제의 미래 산업”이라며 “규제혁신에 실패하면 우리는 다시 ‘원전 추격국’으로 돌아가게 된다. 지금이 원자력 산업의 운명을 가를 마지막 기회”라고 말했다.

[스트레이트뉴스 경남=김태양 기자]