건설사와 하도급 업체 간 분쟁의 약 70%가 대금 미지급과 관련한 것으로 나타나면서 공정거래를 위한 법안 마련이 시급하다는 목소리가 나온다.

31일 한국공정거래조정원에 따르면 지난 2020년 1월부터 올해 9월까지 2년 9개월간 접수된 건설 하도급 분쟁조정 신청 1129건 중 787건(69.7%)이 대금 미지급과 관련된 것으로 나타났다. 건설사로부터 공사를 위탁받은 하도급 업체가 대금 일부 혹은 전부를 받지 못했다며 분쟁조정을 신청한 사례가 다수인 것이다.

그밖에는 ▲설계 변경 등에 따른 하도급대금 조정(9.7%) ▲부당한 하도급대금 결정(4.4%) ▲부당 감액(3.0%) ▲서면 미발급(2.7%) ▲공급원가 변동에 따른 하도급대금 조정(2.2%) ▲기타(8.3%) 등으로 분쟁조정이 접수됐다.

대금 미지급과 관련된 건설하도급 분쟁조정 신청 787건 중 338건(42.9%)은 조정이 성립됐으며, 60건(7.6%)은 처리 중인 것으로 확인됐다. 나머지는 당사자의 조정안 불수락, 조정 거부, 신청 취하, 각하 등으로 조정이 이뤄지지 못했다.

건설하도급 분쟁조정 신청 금액은 총 3867억원이며, 이 중 737억원(19.1%)만이 조정을 통해 하도급 업체에 돌아갔다. 대금 미지급 사유를 살펴보면 원사업자의 자금 사정이 395건(50.2%)으로 가장 많았고, 공사대금 정산 다툼 304건(38.6%), 공사 하자 36건(3.3%), 기타 62건(7.9%) 순이었다.

공사대금 정산 분쟁의 주된 원인은 추가 공사 지시(66.8%)였으며, 이어 계약 내용과 상이한 현장 여건에 따른 추가 비용(21.0%), 공사 중 계약해지 시 기성율(전체 공사비 중 완성된 부분의 공사비 비율)에 대한 의견 불일치(12.2%) 순인 것으로 파악됐다.

공정거래조정원 관계자는 "공사대금 정산 관련 분쟁은 공사 내용을 확인할 수 있는 자료를 확보해두는 것만으로도 피해를 줄일 수 있다"고 설명했다.

전문가들은 분쟁을 줄이기 위해 '표준하도급계약서' 사용을 의무화하고, 부당특약 무효화를 적용해야 한다고 제언한다. 현재 표준하도급계약서 사용 비율이 낮고, 하도급법상 부당특약 금지 규정이 단속규정에 불과해 하도급 업체의 피해가 계속 발생하고 있어서다.

표준하도급계약서는 공정한 계약 조건을 설정하고 분쟁을 사전에 방지하기 위해 공정위가 지난 1995년부터 도입한 것으로, 하도급법 및 업종 특성등을 고려해 법 위반을 최소화하고 계약서 작성시의 편의를 제공 할 목적으로 공정거래위원회에서 보급하는 표준계약서를 말한다.

그러나 대한건설정책연구원에 따르면 전국 전문건설업체 328개사를 대상으로 조사한 결과 하도급 계약에서 표준하도급계약서 사용비율은 공공공사의 경우 77.7%로 공정거래위원회의 발표(98.1%) 보다도 크게 낮은 수준이었으며, 민간공사의 경우에는 47.9%로 절반에도 미치지 못하는 것으로 파악됐다. 민간공사는 오히려 원청사 자체계약서 사용비율이 31.2%에 달했고, 표준하도급계약서를 변형한 경우도 19.2%였다.

표준하도급계약서 사용 권장 제도는 의무사항이 아니기 때문에 변형된 계약서나 원청사의 자체계약서 사용이 가능한데 따른다. 이에 부당특약이 설정되는 사례가 많고, 부당특약은 사법상으로는 효력이 유효해 하도급업체의 피해 구제에 어려움이 따르는 경우도 있다.

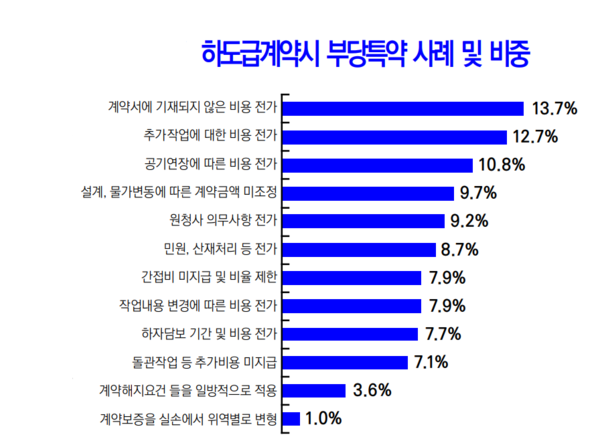

하도급계약에 있어 발생하는 부당특약 유형으로는 공공공사의 경우 ▲계약서에 기재되지 않은 비용 전가가 가장 많이 발생했고, 이어 ▲추가 작업에 대한 비용 전가 ▲공기연장에 따른 비용 미지급 등으로 나타났다. 민간공사의 경우는 ▲설계 및 물가변동에 따른 계약금액 미조정 ▲민원 및 산재처리 전가 등의 비중이 높았다. 원청사가 부담해야 하는 금액이 하도급업체로 향하고 있는 셈이다.

홍성진 대한건설정책연구원 연구위원은 "하도급업체의 피해를 구제하고, 원청사와 하도급업체 간 공정한 하도급거래를 도모하기 위해서는 표준하도급계약서 사용 의무화와 부당특약 무효화를 동시에 규율하는 하도급법 개정안이 필요하다"고 말했다.

[스트레이트뉴스 함영원 기자]