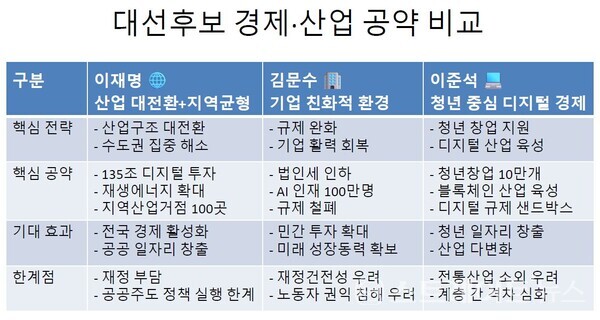

6월 3일 제21대 대통령 선거를 앞두고 유력 후보들이 경제·산업 분야의 핵심 공약을 토대로 지지세를 결집해가고 있다. 이재명 더불어민주당, 김문수 국민의힘, 이준석 개혁신당 세 후보는 각기 다른 정치 성향과 국가 운영 철학을 바탕으로 경제 성장을 견인할 전략을 제시하고 있다. 후보별 경제‧산업 비전은 산업전환과 지역균형, 기업환경 개선, 청년 일자리, 디지털 전환 같은 방향성에서 뚜렷한 차이를 보이고 있다. 스트레이트뉴스는 세 후보의 경제‧산업 분야 공약을 중심으로 정책 방향과 실행 가능성을 비교·분석했다.

이재명 후보는 산업 구조 대전환과 지역 균형 발전이라는 큰 틀에서 세부 전략과 과제를 제시한 반면 김문수 후보는 기업친화 정책과 시장 주도 성장 전략을, 이준석 후보는 디지털 전환과 청년 중심 산업 생태계 구축 전략을 제시하고 있다. 각 후보별 경제·산업 공약을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

◆ 이재명, 산업 대전환과 전국 균형성장 전략

이재명 후보는 경제·산업 정책의 중심을 ‘산업 구조 대전환’과 ‘지역 균형발전’에 두고 있다. 디지털 전환과 탄소중립, 초고령 사회 같은 구조적 변화에 대응하면서도 수도권과 비수도권의 격차 해소를 통한 전국 단위의 경제활성화를 주요 과제로 제시했다.

이 후보는 디지털 대전환 산업에 2030년까지 135조원 투자를 공약하고, 반도체·AI·이차전지 등 국가 전략산업 육성과 데이터·AI 기반 산업 생태계 조성을 제안했다. 이와 함께 공공 주도형 에너지 인프라 확대, 재생에너지 고속도로 구축, 지역별 특화 산업 육성을 통해 지역경제 자생력을 강화하겠다는 계획이다.

또 전국 100곳에 지역산업거점 조성, 균형발전 특별회계 확충, 국가첨단산업벨트 구축 등을 통해 수도권 집중을 분산하고 지역 내 일자리 창출을 유도하겠다는 전략이다.

이 후보 공약이 실행되면 전국 단위 경제 활성화와 공공 중심 일자리 창출, 지역 균형성장 기반 구축이라는 기대효과가 예상된다. 하지만 공약을 실행하려면 엄청난 재정 투입이 지속 가능한지에 대한 논란과 공공주도 정책에 민간 참여 유도가 쉽지 않다는 한계를 내포하고 있다는 지적이 나온다.

◆ 김문수, 기업친화 정책과 시장 주도 성장 전략

김문수 후보는 철저한 시장 중심 접근을 통해 기업의 자율성과 활력을 회복하겠다는 태도를 견지하고 있다. 특히 규제 완화와 법인세 인하, 노동시장 유연화 등 기업 친화적 환경을 구축한다는 공약을 전면에 내세웠다.

대표 공약으로는 법인세 최고세율 인하와 투자세액공제 확대, AI·로봇 인재 100만명 육성, R&D 세액공제 확대 등이 있으며, 산업 부문에선 민간주도의 자율 혁신 환경 조성에 집중했다.

또 디지털 산업 규제 최소화, 신산업 분야 규제 사전 철폐, 글로벌 기업 국내 유치 지원을 통해 한국 산업의 경쟁력을 세계 수준으로 끌어올리겠다는 계획이다. 산업정책보다는 산업 환경 조성에 집중하는 전략이다.

김 후보의 공약이 실행되면 민간 투자 활성화와 미래 성장동력 확보, 대기업·스타트업 동반 성장 기반 구축이라는 기대효과를 예상할 수 있는 반면 재정건전성 악화 가능성과 노동자 권익 후퇴 우려, 양극화가 심화할 수 있다는 문제점을 안고 있다는 지적이다.

◆ 이준석, 디지털 전환과 청년 중심 산업 생태계 구축

이준석 후보는 디지털 전환과 청년 중심 산업 생태계 구축을 핵심 공약으로 내세운다. 특히 20~30대 청년층의 창업과 고용, 미래기술 기반 산업 활성화에 집중하고 있다.

핵심 정책은 청년창업기업 10만개 육성, 청년 전용 창업 펀드 조성, 디지털 상점 인프라 확대, AI·블록체인 기반 산업 정책 수립 등이다. 디지털 경제 기반의 중소·벤처기업 육성을 통해 산업구조 다변화를 추진하겠다는 구상이다.

이와 함께 디지털 규제 샌드박스 확대, AI기반 행정 시스템 구축, 에너지 스타트업 육성 같은 기술 중심 민간 혁신 생태계 조성을 강조한다. 청년층의 산업 참여 기회를 확대하고, 4차 산업혁명 기반 일자리를 창출하는 데 초점을 맞췄다.

이 후보 공약이 실행된다면 청년층 일자리 확대와 기술 중심 산업 전환, 민간 자생력 강화를 기대해볼 수 있다. 반면 이로 인해 전통 산업이 소외될 수 있고, 특정 세대·계층 중심 정책으로 편중될 우려와 디지털 격차가 심화할 수 있다는 문제점이 한계로 지적된다.

이번 대선에서 각 후보의 경제·산업 정책은 단순한 성장 전략이 아니라, 한국 사회의 구조적 전환과 사회통합을 위한 밑그림이 될 수 있다. 이재명 후보는 공공과 지역 중심의 산업 개편을, 김문수 후보는 기업 환경 개선을 통한 시장 활력을, 이준석 후보는 미래 세대와 기술 혁신에 방점을 두고 있다.

하지만 어떤 방향이든 실행을 위한 재정적 뒷받침과 국민적 합의 없이는 지속 가능한 정책이 될 수 없다. 유권자들은 ‘누가 더 좋은 공약을 내놨는가’보다는 ‘누가 더 실현 가능한 전략을 갖고 있는가’에 더 주목할 필요가 있지 않을까 싶다.

[스트레이트뉴스 박응서 기자]