2019년 11월 이후 64개월 째 인구 감소

8개월째 전년 동월대비 증가…합계출산율 여전히 1명 안돼

코로나19로 이후 미뤄졌던 혼인 증가 효과로 출생아수가 8개월 연속 전년 동월대비 증가했다. 다만 여전히 합계 출산율은 0.82명 수준에 그쳐 인구 증가의 희망을 찾기 어려운 수준이다. 늘어나는 수명에 대한 걱정(장수리스크)으로 소비마저 줄어 관세전쟁발 수출 감소와 내수 증발이라는 이중고를 맞고 있다.

23일 통계청이 발표한 ‘2월 인구동향’에 따르면, 지난 2월 출생하는 2만35명으로 지난해 2월 대비 622명(+3.2%) 늘었다. 월별 출생아 수는 8개월째 증가다.

◆ 합계출산율 여전히 1명 이하…OECD 국가 38개국 중 유일

다만 2월 합계출산율은 0.82명으로 1년 사이 0.05명 늘었지만, 여전히 부진한 수준이다. 현재 인구가 유지되기 위해선 영아사망을 제외하더라도 2명씩 낳아야 유지 가능하다. OECD 국가 중 합계출산율이 1명이 되지 않는 나라는 한국이 유일하다. 통계청에 따르면 2022년 기준 OECD 평균 합계출산율은 1.51명으로, 한국 다음으로 낮은 37위 스페인도 1.16명을 기록했다.

그나마 지난해 4월 이후 11개월째 혼인 건수가 늘고 있는 것이 출생아 증가에 대한 희망을 높이고 있지만 이어지는 내수 침체와 고용 한파 등으로 언제까지 이 추세가 이어질 지 장담하기 어렵다.

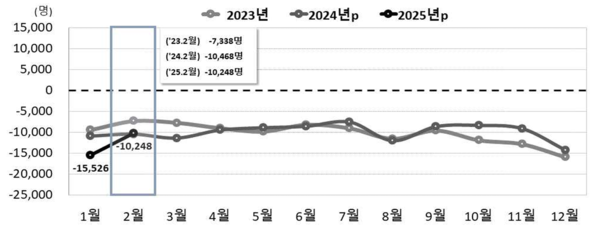

문제는 출생아 수보다 사망자 수가 더 많아 인구 자체가 줄어들고 있다는 데 있다. 지난 2월 사망자는 3만283명으로 출생아수 2만35명보다 1만248명 더 많다. 그 만큼 인구가 줄어든 셈이다.

◆ 노후대비 걱정에 소비 줄이고 저축 늘려

인구 자체도 줄지만 그나마 살아있는 인구의 고령화는 소비 축소 현상까지 낳고 있다.

지난해 12월 24일 기준 전체 인구 중 만 65세 이상 인구가 20%를 넘어서는 초고령사회로 진입한 가운데, 오래사는 위험에 대비하고자 소비는 줄이고 저축은 늘리는 현상이 짙어지고 있다.

23일 한국개발원(KDI)이 발표한 ‘인구 요인이 소비성향에 미치는 영향과 시사점’에 따르면, 2004년부터 2024년까지 20년간 한국 기대수명은 77.8세에서 84.3세로 약 6.5세 증가했다. 반면 동 기간 평균소비성향은 52.1%에서 48.5%로 3.6%p 하락했다.

하락한 3.6%p 중 3.1%p 가량이 기대수명 증가에 의한 영향이라는 게 KDI 측 분석이다. 노후 대비를 위해 소비를 줄이고 저축을 늘린 결과다. 다만 가장 많은 자산을 보유한 86세대가 60대로 접어든 만큼 이들이 본격적인 노인 세대로 편입될 경우 이러한 현상이 일부 완화될 수 있다는 분석이다.

◆ 5개월 연속 움추려든 소비자심리

특히 올들어 미 트럼프 정부의 무차별적 관세 폭격의 결과 미국과 중국에 대한 수출 의존도가 높은 한국의 수출 전선에 빨간불이 들어온 가운데, 내수 침체도 장기화 조짐을 보여 우려가 커지고 있다.

23일 한국은행이 발표한 ‘4월 소비자동향조사’에 따르면 소비자심리지수(CCSI)는 전월보다 0.4포인트 오른 93.8을 기록했지만 여전히 기준선(100)에 미치지 못해 5개월 연속 소비심리 악화를 이어갔다.

[스트레이트뉴스 장석진 기자]