연준은 두 번 내렸는데…집값·환율·경기 사이에서 고민 커지는 한국은행

27일 열리는 한국은행 금통위는 올해 마지막 통화정책 회의다. 미국 연방준비제도는 9월과 10월 두 차례 금리를 인하해 기준금리 상단을 4.00%까지 낮췄고 한국은행은 10월 금리를 2.50%로 동결했다. 한·미 금리차는 1.50%포인트(p)로 다소 줄었지만, 서울 집값과 환율 불안, 가계부채 부담 등 금융 불균형 우려가 여전히 크다.

◇ 연준은 내렸고, 한은은 멈췄다…좁혀진 한·미 금리차

13일 금융권에 따르면, 미국 연준은 9월과 10월 두 차례 연속으로 기준금리를 0.25%p씩 낮췄다. 2025년 10월 30일(한국시간) 기준 연방기금금리 상단은 4.00%다. 7월까지 4.50%에서 한동안 묶어둔 뒤, 9월 4.25%, 10월 4.00%로 연속 인하를 단행했다.

한국은행 금융통화위원회는 10월 금통위 당시 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 한국은행은 통화정책방향 의결문에서 “소비와 수출을 중심으로 한 성장 회복 흐름이 이어지고 있지만, 수도권 주택시장과 가계부채, 환율 변동성 등 금융안정 상황을 더 지켜볼 필요가 있다”며 “현재의 기준금리를 유지하는 것이 적절하다”고 밝혔다.

이로써 10월말 기준 한·미 정책금리 상단 격차는 1.75%p에서 1.50%p로 줄었다. 연준이 4.25%에서 4.00%로 내리고, 한은이 2.50%를 유지하면서 자연스럽게 벌어졌던 차이가 조금 좁혀진 것이다.

겉으로 보면 한국은행이 숨을 고를 여지는 생겼다고 볼 수 있다. 미국과의 금리차가 너무 벌어지면 외국인 자금 이탈과 원·달러 환율 급등을 걱정할 수밖에 없는데, 10월 인하로 이 부담이 소폭 줄어든 것은 사실이다. 실제로 한국은행도 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 분석한 보고서에서 “연준의 연속 인하는 전 세계 금융여건을 다소 완화시키는 요인”이라고 평가했다.

하지만 한·미 금리차가 여전히 1.50%p라는 점을 감안하면, “이제 마음 놓고 내릴 수 있다”고 보기에는 거리가 있다. 특히 원·달러 환율이 올해들어 1400원 안팎을 오르내리는 등 변동성이 큰 상황이라, 한국은행이 미국을 따라 빠르게 인하하기는 쉽지 않다는 분석이 많다.

10월 회의에서 금통위원 상당수는 “서울·수도권 주택가격이 다시 빠르게 오르고 있고, 엔화 약세와 포트폴리오 자금 이동 등으로 환율 변동성이 확대됐다”며 “금리를 더 내리기보다는 동결로 상황을 지켜봐야 한다”고 말했다.

백윤민 교보증권 수석연구위원은 “11월 금통위에서 한국은행 기준금리가 0.25%p 인하될 것이라는 전망을 유지한다”며 “금리인하 기대가 약해진 것은 사실이지만, 여전히 추가적인 금리인하의 필요성은 유효하다”고 설명했다.

백 위원은 “금융안정 리스크에 대한 금통위의 경계감이 크게 확대되면서 전반적인 통화정책 완화 기대는 약해지고 있는 것이 사실”이라며 “그러나 내년에도 GDP갭이 마이너스 흐름을 이어가는 등 경기에 대한 불확실성이 이어지고 있는 상황에서 통화정책 완화의 필요성이 사라진 것은 아니다”라고 말했다.

한국은행 통화정책방향 의결문을 보면, 10월 결정 당시 한은은 “부동산 대책의 수도권 주택시장 및 가계부채 영향, 환율 변동성 등 금융안정 상황을 좀 더 살펴볼 필요가 있다”고 적시했다. 요약하면, 경기만 보면 금리를 내릴 이유가 쌓이고 있지만, 집값·환율·빚을 함께 보면 지금 당장 인하 버튼을 누르기에는 부담이 크다는 뜻으로 읽힌다.

◇ “동결이냐, 인하 힌트냐” 11월 금통위의 진짜 관전 포인트

최지욱 한국투자증권 연구원은 “10월 금통위 의사록에서 대부분 위원이 수도권 주택가격 상승세와 환율 변동성을 강조했다”며 “금융 불균형 우려가 커져 11월 동결 가능성이 높아졌다”고 분석했다.

시장에선 11월 금통위의 실제 금리 인하를 기대하는 것 보다 (향후) 언제 인하할지에 대한 힌트에 대해 더 주목하고 있다. 기준금리 자체는 2.50% 동결 쪽으로 의견이 모이는 분위기다.

지금까지 한국은행은 “완화적 통화정책 기조를 유지하되, 금융안정을 함께 고려한다”는 표현을 써 왔다. 여기서 “완화 기조를 유지” 같은 문장이 약해지면 내년 상반기 인하 기대가 줄어들 수 있다. 반대로 “금리 인하는 물가와 금융안정 상황을 보고 점진적으로 검토하겠다”는 식의 표현이 추가되면, 시장은 “내년에는 한두 차례 인하가 가능하겠다”고 볼 여지가 늘어난다.

국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)은 11일 발표한 ‘2025년 하반기 경제전망’에서 올해 한국 성장률 전망치를 0.8%에서 0.9%로, 내년 성장률 전망치를 1.6%에서 1.8%로 소폭 올렸다.

KDI는 “소비가 개선되면서 경기가 완만하게 나아지는 모습”이라면서도, “미국 관세 인상과 환율 변동 등 대외 변수는 여전히 위험요인”이라고 설명했다. 소비는 살아나지만 수출과 물가는 불안정하다는 해석이다.

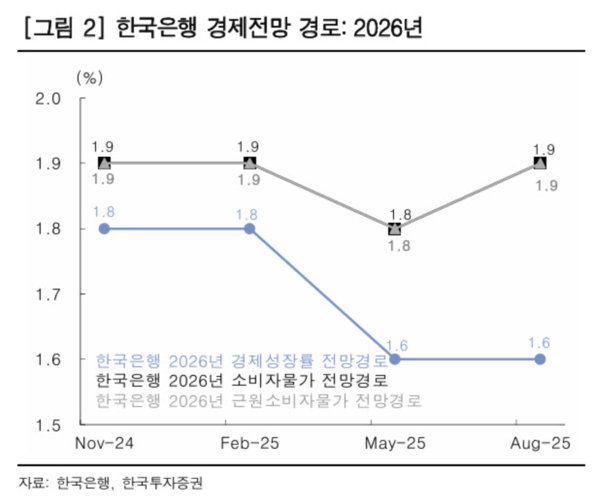

한국은행이 11월 경제전망에서 내년 성장률과 물가 전망을 어떻게 손보는지도 중요하다. 만약 KDI와 비슷하게 성장률을 조금 높이고 물가는 2% 안팎으로 제시한다면, 한은은 “경기는 조금 살아나고, 물가는 목표 수준에서 관리되고 있다”고 판단한 것으로 볼 수 있다. 이 경우 “당장 급하게 내릴 필요는 없지만, 내년에는 완만하게 내릴 여지가 생긴다”는 메시지로 이어질 수 있다.

10월 금통위에선 금통위원 한 명만 인하를 주장했다. 11월 회의에서 인하 소수의견이 2명으로 늘어나면 시장은 “내년 초 인하 가능성이 높아졌다”고 받아들일 수 있다. 반대로 소수의견마저 사라지면, 인하 시점 기대는 내년 하반기로 멀어질 수 있다.

주택담보대출과 전세자금대출이 많은 가계는 기준금리가 2.50%에 멈춰 있어도 여전히 높은 금리를 체감하고 있다. 기준금리가 2023년말 2.50%로 내려온 뒤 2025년 10월까지 이어졌지만, 그동안 급히 올렸던 대출 금리가 완전히 되돌아오지는 않았다.

소상공인과 자영업자, 중소기업도 비슷한 어려움을 겪고 있다. 한국은행과 중소벤처기업부 자료를 보면, 2024~2025년 사이 자영업자의 이자 부담은 코로나19 이전보다 크게 늘어난 상태다. 대출 만기 연장과 상환 유예가 순차적으로 끝나면서, 원리금 상환이 본격적으로 시작된 영향이다.

이 때문에 “금리를 더 묶어두면 경기 회복 시점을 놓칠 수 있다”는 경고도 이어지고 있다. 소비와 설비투자가 살아나야 경제 성장률이 1%대에서 2%대로 올라갈 수 있는데, 이자 부담이 높으면 기업도, 가계도 지갑을 열기 어렵다는 것이다.

KDI는 “내년에 수출은 미국 관세 인상으로 둔화하겠지만, 시장금리 내림세와 재정 지출 확대로 민간소비가 나아지면서 성장률이 1.8% 수준은 가능하다”고 전망했다.

[스트레이트뉴스 조성진 기자]