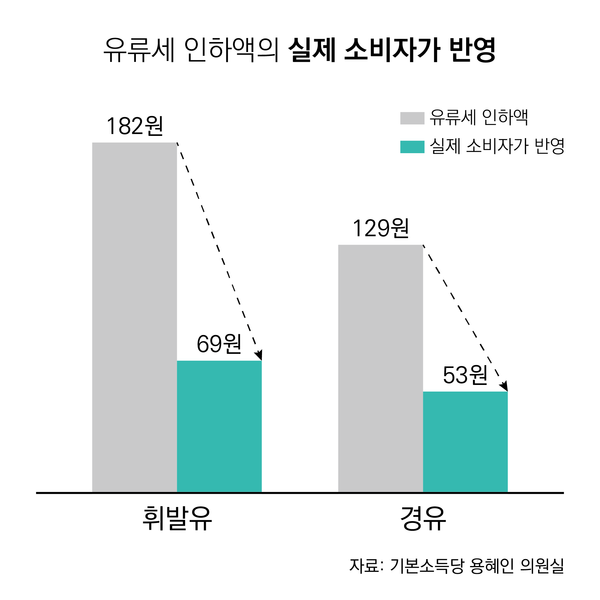

국제유가 고려하면 휘발유 평균 69원 하락, 경유 53원 하락 그쳐..인하세액 절반도 안 돼

정유사는 역대급 이익, 정부는 세수 하락, 소비자 혜택은 제한적

용혜인 “정유사 배불리는 유류세 인하, 대책 필요..횡재세 거둬 국민 지원해야”

용혜인 국회의원(기본소득당, 비례대표)이 유류세 감면이 기름값에 절반도 반영되지 않고 있다며, 유류세 인하만으로 일관하는 정부의 기름값 대책에 의문을 표시하고 나섰다.

용혜인 의원의 분석에 따르면, 지난 11월부터 6월까지 유류세 인하액 중 휴발유의 경우 182원 중 69원, 경유 인하액 129원 중 53원만 소비자가에 반영된 것으로 드러났다.

반면, 정유사는 유류세 인하 후 마진이 대폭 늘어나 사상 최대 영업실적을 기록해 인하에 따른 수혜가 에너지기업에게 집중된 것으로 파악된다.

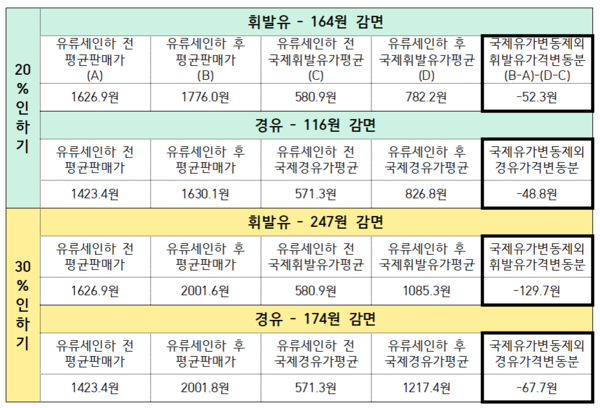

정부는 기름값 급등에 대한 대응 차원으로 지난해 11월 12일부터 유류세를 20% 인하했다. 우크라이나 전쟁으로 유가가 계속해서 치솟자 올해 5월 1일부터는 추가로 10%를 더해 총 30%를 감면하고 있다. 20%감면시 휘발유는 164원, 경유는 116원을 각각 인하하고, 30%감면시 휘발유는 247원, 경유는 174원을 각각 인하하게 된다.

그러나 기름값은 연일 최고점을 경신하고 있다. 이에 법정 최대폭인 37%까지 유류세를 인하하는 조치까지 꺼내들고, 법률 개정을 통해 추가 인하까지 시사하고 있는 상황이다.

국제유가 변수를 빼고 주유소 기준 기름값 변동 추이를 살펴보면, 유류세 인하 후 6월 16일까지 휘발유 가격은 직전 동기간 가격에 비해 리터당 평균 69.1원 하락한 것으로 나타났다. 이는 평균 세금인하액 182.0원의 38.0%에 불과하다. 경유의 경우는 52.9원 하락해 세금인하액 128.6원의 41.1%에 그쳤다 이는 유류세 20%인하기와 30%인하기의 기간을 반영해 각각 가중평균한 결과다.

유류세 20%인하기에는 감면된 휘발유 세금 164원 중 52.3원(반영률 31.9%), 경유 세금 116원 중 48.8원(반영률 42.1%)였다. 유류세 30% 인하기에는 휘발유 감면 반영폭이 다소 늘어나 세금 인하액 247원 중 129.7원(반영률 52.5%)이 가격하락에 반영된 것으로 확인되나, 경유는 인하액 174원 중 67.7원(반영률 38.9%)하락에 그쳐 경유가의 상대적 폭등 국면에 일조했다.

용 의원은 시장이 유가를 자율적으로 결정하는 시장 구조에서 유류세 인하로 정유사가 이전보다 더 높은 마진을 반영해 대응해도 석유수요는 호응해 줄지 않는 시장상황을 원인으로 본다.

이론적으로 유가의 가격탄력성 특성상 유류세 감면 시 소비자잉여 혜택의 비율이 상대적으로 커야 하지만, 현실에서는 과점적 지위로 가격결정력을 가지는 정유사가 공급자잉여 몫을 더 가져가게 되는 것이다.

한국석유공사와 산업통상자원부가 전국의 주유소 전체 평균판매가격을 일별로 제시하는 오피넷 자료에서도 이런 양상이 드러난다.

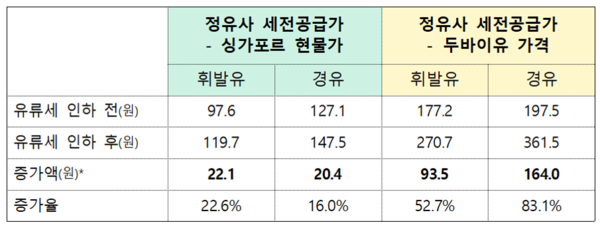

용 의원의 분석에 따르면, 휘발유의 경우 유류세 인하조치 후 6월 2주까지 리터당 정유사의 명목상의 마진(정유사 세전공급가-싱가포르 현물가)은 이전 동기간에 비해 평균 22.1원 늘었고, 경유는 20.4원이 늘어난 것으로 확인된다. 대체로 정유사의 주유소 공급가는 싱가포르 현물가에 연동되어 움직이는데, 유류세 인하 이전에 비해 싱가포르 현물가 수준에 비교하여 높은 공급가가 형성되고 있다는 뜻이다.

한편 정유사의 실제 생산원가는 싱가포르 현물가가 아니라 원유가격에 의해 좌우된다. 석유제품을 수입해 판매하는 것이 아니라 원유를 수입해 정제하여 공급하기 때문이다. 따라서 정제 및 수송비용*에서 큰 폭의 변동이 발생하지 않았다고 전제할 때, 정유사의 실제 마진은 원유가격과 세전공급가의 차이에 비례한다고 볼 수 있다.

다만, 수송비용을 판단할 수 있는 Worldscale 지수 기준으로, 원유수입의 70% 이상을 차지하는 중동 및 아시아산 원유의 유조선 운임지수(crude oil spot tanker freight rates)는 지난해부터 거의 변동이 없었다.(OPEC 2022. 6. 월간석유시장보고서)

유류세 인하조치 후 6월 2주까지 리터당 두바이유 가격과 휘발유 세전공급가의 차이는 270.7원으로 직전 동기간에 비해 93.5원 상승했다. 경유의 상승폭은 월등히 높아 164.0원에 달한다.

이는 정유사들이 원유가격의 상승 수준에 비해 더 높은 마진을 책정한 공급가로 주유소에 기름을 공급했으며, 유류세 인하의 상당부분을 높은 마진으로 회수함으로써 시중가격 인하 효과를 크게 제약시켰음을 시사한다.

여기서 원유가격의 지연효과(lagging effect)를 1개월로 가정하고, 휘발유 및 경유의 명목상의 마진(정유사 세전공급가-싱가포르 현물가) 상승 및 실제 마진에 비례하는 두바이유 가격과 세전공급가의 차이의 상승 모두 Mann-Whitney U-test결과 99%신뢰수준에서 통계적으로 유의하다.

마진 상승은 통계적으로 우연이 아닌 일일 가능성이 매우 높다는 의미이며, T-test 결과도 동일(단, 경유의 명목마진상승은 95% 수준에서 유의)하다.

실제로 정유사 마진은 유류세 인하 후 크게 늘었다. 정유사들의 수익과 직결되는 정제마진 추이를 대략적으로 보여주는 싱가포르 복합정제마진(Singapore gross refining margin)은 2021년 11월부터 급등하기 시작해 2022년 5월에는 배럴당 27달러에 육박한다. 11월 평균정제마진의 6배에 달하는 수준이다.

결과적으로 정유 4사(GS칼텍스, SK이노베이션, 에쓰오일, 현대오일뱅크)는 지난 4분기 2조 원, 올해 1분기는 역대 최고인 4.2조 원의 영업이익을 시현했다. 2016년부터 올해 1분기까지 손실을 포함한 영업이익은 29.6조 원에 달한다. 정제마진이 계속 높은 수준을 유지하고 있어 2분기 역시 1분기에 버금가는 실적을 기록할 전망이다.

용혜인 의원은 “주무부처인 산업통상자원부 석유정책과나 기획재정부 환경에너지세제과 모두 유류세 인하의 정책효과에 대한 체계적 분석 보고서를 내놓지 못하고 있는 실정”이라며 “누구를 위한 유류세 감면인가라며, 유류세 인하의 수혜를 정유사가 집중적으로 가져가고 있는 현실”을 우려했다.

또한, “정책효과가 불명확한데, 무슨 자신감으로 유류세 인하만을 내세우는지 이해하기 어렵다”며 “제가 분석한 바로는 휘발유 유류세 573원을 전액 감면할 경우 실제 소비자가 하락은 218원에 그칠 것”이라고 전망했다.

IMF는 최근 보고서를 통해 에너지 가격 상승을 용인(pass through)하고 유류세 인하는 최후의 수단으로 고려하라고 권고했다. 환경오염과 기후위기 심화라는 외부효과 부담을 면제시키고, 시장왜곡을 야기해 효율적 자원이용을 저해할 수 있기 때문이다. 차라리 유류세 세수를 통해 국민들에게 지원을 하는 편이 더 낫다고 본다.

국제적으로도 현 대한민국 유류세는 높은 편은 아니다. 오피넷에 따르면 6월 2주 휘발유 기준 한국의 유류세 비중은 37.15%, 경유 기준 29.92%로 OECD 22개국 중 20위에 그친다.

세금인하에 따른 소비자잉여 증가 혜택이 고소득층에게 집중된다는 지적도 있다. 저소득층의 자동차 보유율이 낮고 고소득층의 에너지 소비량이 많기 때문이다.

용 의원은 30일 자신의 SNS를 통해 “유류세의 추가 인하보다는 정유사의 일시적 초과이익에 과세하는 횡재세(windfall tax)를 거두고 유류세 세수에 더해 국민들에게 배당해 물가상승 부담을 완화하는 편이 낫다”면서 “취약계층 에너지 바우쳐 지원과 운수노동자들의 안전운임제 확대와 유가보조금을 합리화하는 데 유류세를 활용할 수 있다”고 밝혔다.

그러면서 용 의원은 여야 모두 정책효과에 대한 평가 없이 유류세 인하를 주장하는 상황에 우려를 표시하면서, “적어도 유류세 인하를 하려고 한다면 정유사 이익을 제한하고 유류세 인하액이 가격에 충분히 반영될 수 있도록 대응책을 제시해야 한다”고 주장했다.

다음은 용혜원 의원이 30일 SNS를 통해 ‘휘발유 2000원 시대, 정유사의 횡재세 비판에 대한 재반박’ 전문이다.

언론들의 횡재세에 대한 반응이 예상 이상인 것 같습니다.

저 용혜인을 빼고는 누구 하나 제대로 해보자고 나서는 의원도 없는데, 초장에 미리 융단폭격을 펼쳐서 아예 꿈도 꾸지 말라고 경고하는 모양새입니다.

시장자본주의의 맨 앞에 서 있는 미국과 영국이 횡재세 논의를 주도적으로 이끌어가는데, 저들이 애저녁에 포기한 신자유주의 경제학이 아직도 장악하고 있는 대한민국 정계 재계 학계 언론이 정유사 이익을 지키기 위해 필사적인 모습이 애처롭습니다.

마치 명나라가 망하고 강산이 몇 차례나 변해도 성리학만을 고수하면서 우리가 중화라고 선언하고서는 권력을 독점했던 일군의 사대부들을 보는 것 같습니다. 세상의 변화에 관심을 가지셨으면 하는 바람입니다.

몇 가지 대표적 비판에 답변을 드리려고 합니다. 가장 많이 듣는 이야기는 횡재세를 거두면 정유사가 공급을 줄여서 유가가 더 오르게 된다는 것입니다. 과연 그럴까요?

만약 횡재세가 유류판매에 붙이는 세금이라면 공급에 영향을 미칩니다만, 정유사 이익에 거두는 세금은 공급량에 영향을 미치지 않습니다. 제가 제안하는 형태를 포함해서 현재 논의되고 있는 횡재세는 대체로 정유사 초과이익에 대해 일정 비율을 부과하는 방식입니다. 일반적으로 법인세류의 세금은 생산곡선의 모양을 변형시키지 않기 때문에 공급량 변화를 야기하지 않습니다. 미국 입법조사처 역시 횡재세 분석보고서에서 같은 견해를 밝히고 있습니다.

두번째는 손실은 보상도 안 해주면서 이익에는 왜 과세를 하느냐는 항변입니다.

먼저 지적해 두어야 할 것은, 유가는 등락을 반복하지만 전체적으로 정유사는 막대한 이익을 누리고 있다는 사실입니다. 2014년부터 지금까지 4대 정유사가 손실을 본 해는 2020년이 유일했습니다. 2014년부터 올 1분기까지 손실 포함 영업이익 누적은 30조원에 달하고, 연말이 되면 아마도 40조원을 넘어서게 될 겁니다. 그만큼 시장 자체가 정유사에게 유리하게 설계되어 있는 것입니다.

세법상 손실을 이월시켜 이익이 난 해의 법인세에서 공제해주는 제도 덕분에 정유사들은 손실을 최소화시킬 수 있다는 점도 지적해야 하겠습니다.

이미 에너지 회사는 엄청난 규모의 보조금 혜택을 누리고 있습니다. 기후위기와 환경오염, 대기오염에 의한 사망률 증가 등에 따른 부담을 충분히 지지 않습니다. 유가를 인위적으로 낮추어 수요를 유지해주고 에너지기업들이 가격을 높여 받을 수 있는 여지를 만들어 주는 것입니다. IMF는 보고서를 통해 2020년 대한민국에서 화석연료에 투입된 보조금 액수를 81조원으로 추산한 바 있습니다.

어떤 산업이라도 과세의 반대급부로 손실보상을 말하지는 않습니다만, 정유사들이 그렇게 불만이라면, 일정액 이상의 손실에 대해서도 비례적으로 보상해주는 제도를 설계할 수도 있다는 생각입니다. 기간산업의 위기에 정부는 언제나 구원의 손길을 내밀어 온 역사가 있지 않습니까? 여기까지 해줘도 정유사들이 반대할지 사뭇 궁금해지는 대목입니다.

셋째로 기름값 인하에 도움이 되지 않는다는 비판입니다.

그것은 당연합니다. 왜냐하면 횡재세는 정유사의 이익을 환수해서 재정지출로 국민들의 부담을 완화시키는 정책이지, 유가 자체를 낮추는 것을 목표로 하는 정책이 아니기 때문입니다.

국제유가의 고공행진이 지속된다면 근본적으로 기름값 자체를 낮추기는 어렵습니다. 유류세 인하의 효과 역시 제한적이고, 정유사 마진을 더 늘려준다는 한계가 있습니다. 때문에 정책의 방향을 횡재세 과세와 유류세 세수를 통해 고통을 겪는 국민들에게 직접 지원하는 형태로 바꾸어야 한다는 것입니다.

미국, 영국, 이탈리아, 스페인을 비롯한 유럽연합 전체에서 횡재세 시행을 결정하거나, 적극 검토하고 있습니다.

경제학의 기초도 모르는 무지몽매한 세계 주요국들의 정치인이 국민들을 선동하기 위한 선심성 정책을 낸 것이라고 생각하십니까?

인플레이션 대책으로 법인세 감면과 임금인상 자제를 주문하는 대한민국 경제부총리야말로 무책임 정치의 표본이 아니겠습니까?

아무리 감언이설로 세상을 호도하더라도, 진실의 순간은 도래합니다. 국민들은 고유가에 신음하고 정부는 세수를 포기하는데 정유사만 돈방석에 올라앉는 것은 가공과 윤색이 아니라 명백한 현실이기 때문입니다.

횡재세가 반시장적이라는 비난에 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 시장은 신앙의 대상이 아닙니다. 도그마를 옹호하기 위해 막장 현실을 방치하는 것을 우리는 반인간적이라고 일컫습니다. 정유사 초과이익 과세, 충분히 가능하고 필요합니다.

2022년 6월 30일

기본소득당 국회의원 용 혜 인