“제조업, 어떻게 AI 전환하고 글로벌 공급망 만들지 과제 남아”

노동연구원 “제조업 인력 활용은 수요와 공급 양쪽이 모두 위기”

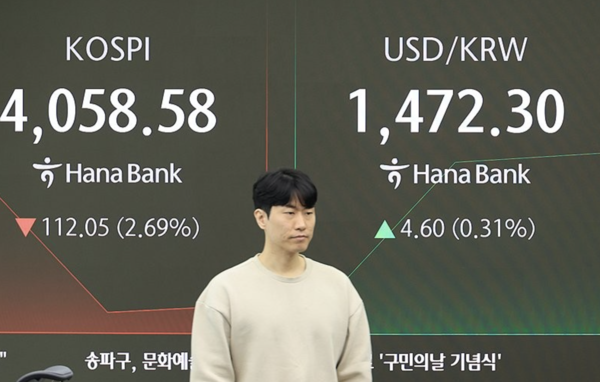

권순우 삼프로TV 팀장은 “코스피 4000을 괜히 간 것이 아니다”라며 “미국·중국 간 패권 경쟁과 에너지·방산·K-뷰티 수요 확대가 한국 제조업에 다시 기회를 주고 있다”고 진단했다.

◇ “글로벌 AI 기업, 한국 파트너로 찾아”

14일 서울사회경제연구소와 한국금융연구원, 한국경제발전학회는 서울 명동 로얄호텔에서 ‘경제안보 시대, 한국 제조업 강화 방안’을 주제로 정책심포지엄을 개최했다.

이날 권순우 삼프로TV 팀장은 “몇 년 전만 하더라도 거의 몰락하는 제조업과 사라져 가는 지방을 어떻게 재건시킬 것인가를 얘기했다”며 “지금은 코스피 4000 시대를 바라보면서 도대체 뭐가 달라진 걸까 고민하게 된다”고 말했다.

그는 제조업 쇠퇴 지역의 공통된 패턴을 “제조업에는 슬픈 전설이 있는데, 열심히 일해서 기업이 성장하고 임금이 올라가면 일자리가 없어지는 구조”라고 표현했다. 이어 “제조업이 한 번 무너지면 되살아난 사례가 거의 없다”며 “짜장면집 없어지면 돈가스집이 생기지만 제조업은 어거지로라도 버텨야 한다”고 덧붙였다.

권 팀장은 “예산으로 빨리 할 수 있는 게 관광 산업이라 전국에 축제가 1300여 개 생겼다”며 “얼마나 지속 가능한지 모두가 안다”고 말했다. 또 “2024년 신규 일자리 16만 개 중 60세 이상 여성 취업자가 17만4000명이라 사실상 다른 연령·성별 일자리는 줄어든 셈”이라며 “요양보호사와 운수·창고업을 빼면 늘어나는 일자리도 거의 없다”고 설명했다.

권 팀장은 “코스피 4000을 괜히 간 게 아니다”라며 “미국과 중국이 싸워주는 게 우리에겐 오히려 기회가 되는 측면이 있다”고 말했다. 그는 조선·원전·전력기계·케이블·방산·K-뷰티 등을 예로 들며 “미국이 중국 배·케이블 쓰지 말라고 하니 선박·해저케이블 수요가 한국으로 몰리고 있고, 원전·전력 설비도 인력과 기술 때문에 한국과 두산에 주문이 들어온다”고 설명했다. 이어 “미국 중저가 화장품 시장을 한국이 새로 열면서 작년에는 프랑스를 제치고 미국 수입 1위 국가가 됐다”고 덧붙였다.

글로벌 AI 기업이 한국을 파트너로 찾는 배경도 언급했다. 권 팀장은 “AI 업계에서 ‘미국의 돈 밝히는 민간 자본에게 두뇌를 맡기기도, 중국 공산당에게 맡기기도 싫다’는 말을 한다”며 “한국은 패권 국가가 아니면서 제조업 도메인 지식과 IT 생태계, K-컬처까지 갖춘 매력적인 파트너라는 평가를 받는다”고 말했다. 그는 “분절의 시대에 협력 파트너로 브레이크다운해 보면 한국만 남는다는 표현까지 나온다”고 설명했다.

다만 팀장은 “이자보상비율 1배가 안 되는 기업이 40%가 넘는데 이 기업들이 어떻게 AI 전환을 하고 글로벌 공급망을 만들지 과제가 남아 있다”며 “이전에는 기회 없이 내리막을 갔다면 지금은 분명한 기회가 주어진 상태에서 내리막을 가는 것”이라고 말했다. 그는 “희망이 있으면 자본과 인재, 에너지가 모인다”며 “이번 기회를 살려 공급망 전환과 AI 전환을 해낸다면, 코리아가 새 국제 질서 속에서 가장 매력적인 국가 모델이 될 수 있다고 본다”고 덧붙였다.

◇ 청년은 제조업 떠나고, 공장은 고령화…핵심은 생산성

지만수 한국금융연구원 선임연구위원은 “대졸 이상 양질의 제조업 일자리가 서울 반경 100km 안에 몰리면서 연구·설계 기능까지 수도권에 집중되고 있다”며 이런 ‘공간 분업’이 지방 제조업 기반과 청년 인구 유출을 동시에 심화시키고 있다고 말했다.

지 선임연구윈원은 “대기업 유치만으로는 돌리기 어려운 흐름”이라며 “지방에 남아 있는 숙련 인력을 중심으로 작은 제조업·스타트업을 키워 새로운 제조업 일자리 모델을 만드는 쪽이 현실적인 해법”이라고 덧붙였다.

조성재 한국노동연구원 선임연구위원은 “기술·제도 환경 변화 속에서 우리 제조업 인력 활용은 수요와 공급 양쪽이 모두 위기”라며 “지방 공장은 50·60대 생산직 위주로 버티는 한편, 집에 머무는 청년 100만명은 제조업을 원하지 않고 AI 개발 인력 같은 고급 인력도 부족한 이중 문제에 직면해 있다”고 말했다.

조 선임연구위원은 “기술 발전으로 기존 숙련은 낙후되고 있는데도 직업훈련은 여전히 공급자 중심 방식에 머물러 청년들이 필요한 기술을 못 배우고, 동시에 노동시간 단축·정년 연장 논의와 저출산·고령화가 겹치면서 제조업 일자리의 양과 질이 함께 흔들리고 있다”고 덧붙였다.

민태기 SNH연구소장은 “리버럴 아츠를 인문학으로 오역하고 원자로의 ‘솔트’를 소금으로 번역하는 수준에서 과학·기술을 소비하고 있다”며 “기술의 핵심은 자원이 아니라 생산성인데, 우리나라 노동생산성 논의도 제조업이 아닌 자영업·서비스의 낮은 생산성을 직시해야 한다”고 말했다.

그는 “애플·스페이스X·다이슨 등은 설계와 디자인, 공급망 관리, 그리고 현장의 처방적 지식과 이론적 지식을 결합하는 역량이 고부가가치를 만들었다”며 “AI·덴탈 밀링·가스터빈·미용·화장품 등에서 이미 이런 혁신이 나오고 있다는 점을 봐야 한다”고 덧붙였다.

[스트레이트뉴스 조성진 기자]