미·영은 이미 상용화 단계 진입...원안위 규제체계로 산업계 비상

최형두 "SMR은 대형원전과 다른 기술…미래기술 키우는 파트너로 전환해야"

대한민국이 2028년까지 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR) 표준설계인가 획득을 목표로 개발에 속도를 내고 있지만, 이를 뒷받침해야 할 원자력안전위원회(원안위)가 여전히 규제체계 구축에 착수하지 못한 채 "준비 중"이라는 답변만 반복하고 있다는 지적이 나왔다.

최형두 국민의힘 의원은 지난 30일 국정감사에서 "세계 각국이 SMR을 미래 에너지 안보의 핵심축으로 보고 규제를 혁신하는데, 원안위는 '법에 없는 것은 못 한다'며 기존 대형원전 심사기준만 고수하고 있다"며 "이대로면 대한민국의 SMR은 '작은 대형원전'으로 전락하고, 상용화 골든타임을 놓치게 될 것"이라고 지적했다.

SMR은 자연순환 냉각, 모듈화 건설, 피동안전계통 등 차세대 기술을 기반으로 한 신형 원자로다. 기존 대형 경수로 기준을 그대로 적용할 경우 기술적 강점이 사라지고 안전성과 경제성 모두 약화될 수 있다는 것이 업계의 공통된 우려다.

최 의원은 "원안위가 기술혁신의 파트너가 아닌 심사기관 역할에만 머문다면 2028년 표준설계인가 목표는 달성 불가능하다"며 "지금이 규제혁신의 결정적 시점"이라고 강조했다.

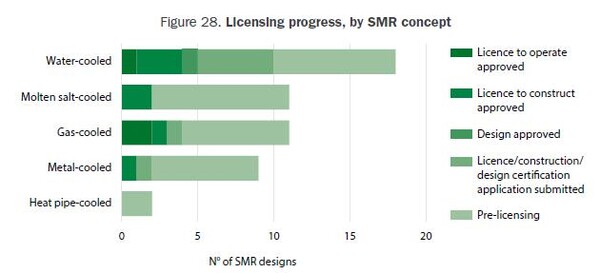

문제는 경수로형 SMR은 물론 고온가스로, 소듐냉각고속로, 용융염냉각로 등 비경수로형 SMR에 대한 인허가 기준이 사실상 비어 있다는 점이다. 반면 미국은 이미 성능기반 안전 규제체계를 도입해 SMR의 비상대응구역을 대형원전의 10분의 1 수준으로 축소했고, 뉴스케일(NuScale) 설계인증 승인, 카이로스파워(Kairos Power) 및 Natura Resources의 신형 SMR 프로젝트에 건설허가를 부여하는 등 상용화 단계로 진입했다.

부지선정 과정 역시 발목을 잡고 있다. 국내 연구에 따르면 SMR 부지 선정에는 약 12년 이상이 소요될 것으로 전망된다. 규제 기준이 명확하지 않으면 주민 수용성, 환경 영향평가 등 사회적 논쟁이 겹쳐 전체 일정이 도미노식으로 지연될 가능성이 불가피하다.

최 의원은 "지금처럼 규제 로드맵이 불명확하다면 SMR 건설 부지조차 확보하지 못하고, 2030년대 세계 시장에서 완전히 뒤처질 것"이라고 말했다.

최 의원은 원안위에 △2025년 말까지 SMR 별도 심사지침 확정 △2026년 표준설계인가 신청 전 전담심사체계 구축 △비경수로형 SMR 인허가 기준 마련 등 구체적 이행 일정 공개를 요구했다.

그러면서 "미국은 규제를 산업 성장을 촉진하는 수단으로 활용하고 있다"며 "원안위도 산업 발목을 잡는 기관이 아니라 미래 기술을 함께 키우는 규제 파트너로 전환해야 한다"고 제안했다.

최 의원은 "SMR은 에너지 안보, 탄소중립, 기술 주권이 걸린 국가 전략 산업"이라며 "규제혁신에 실패한다면 우리는 다시 '원전 추격국'으로 돌아갈 수밖에 없다. 지금 이 순간이 원자력 산업의 운명을 가르는 골든타임"이라고 거듭 강조했다.

[스트레이트뉴스 설인호 기자]